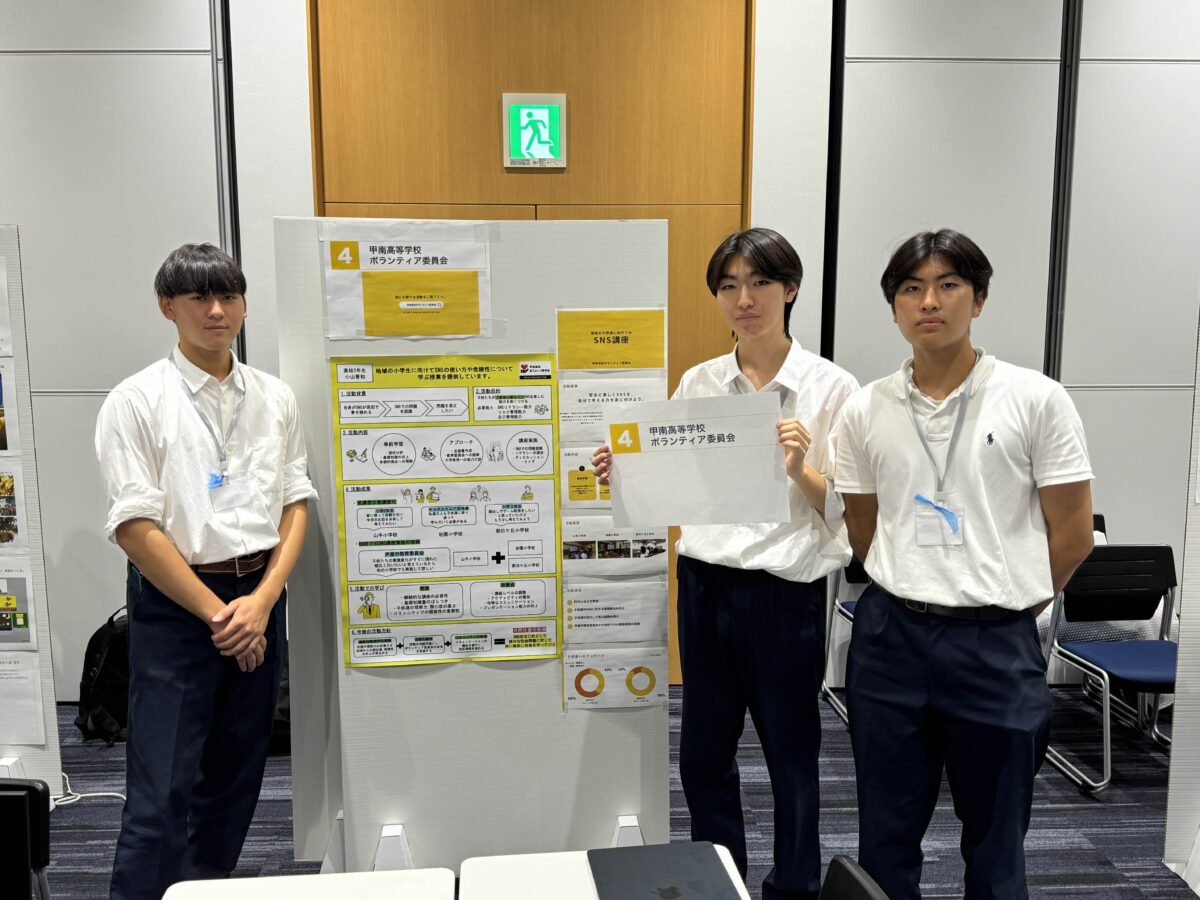

ボランティア委員会は、阪神・淡路大震災を契機に発足し、長年にわたり「自ら志願し、社会の役に立とうとする気持ち」を大切に活動を続けてきました。成果や義務としてではなく、一人ひとりの自由な意思と「やりたい」という思いを原動力にしていることが、この委員会の大きな特徴です。地域の清掃や募金活動をはじめ、生徒自らが発起人となり仲間を募って行動する自主的な取り組みが、数多く生まれてきました。

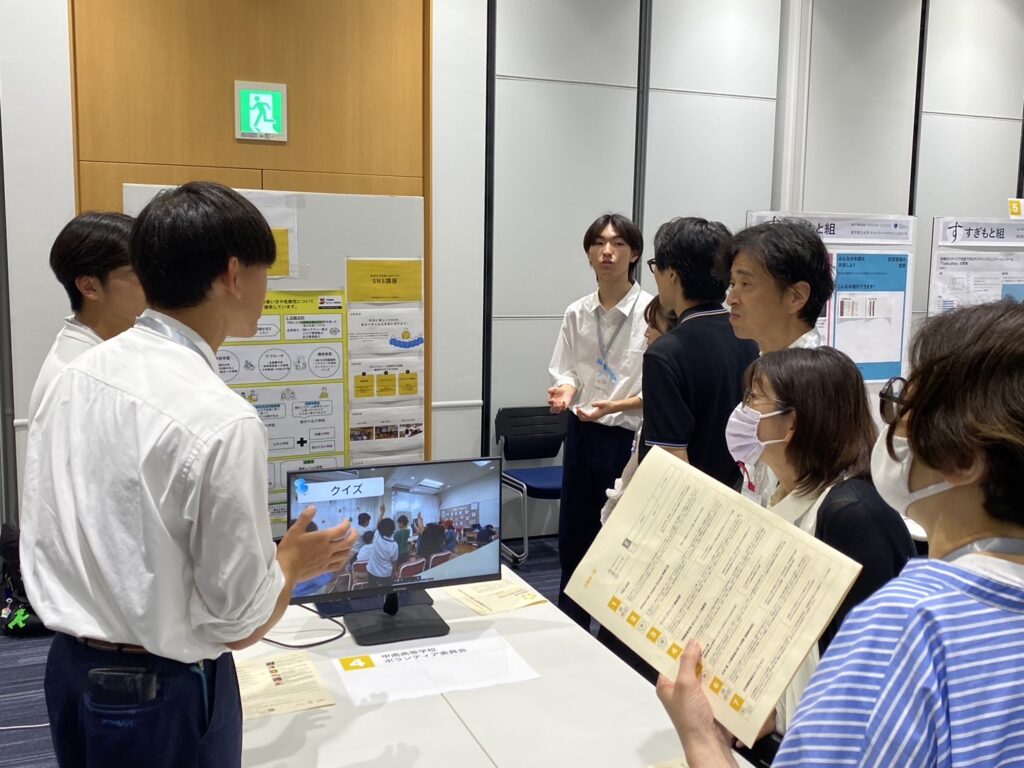

2020年に始まった芦屋市茶屋之町自治会とのスマホ講座も、そうした活動の一環として受け継がれています。このたび5周年を迎え、茶屋之町集会所で記念行事を開催しました。これまでの取り組みを振り返り、「ゆるやかで温かい繋がりの大切さ」を改めて実感する一日となりました。

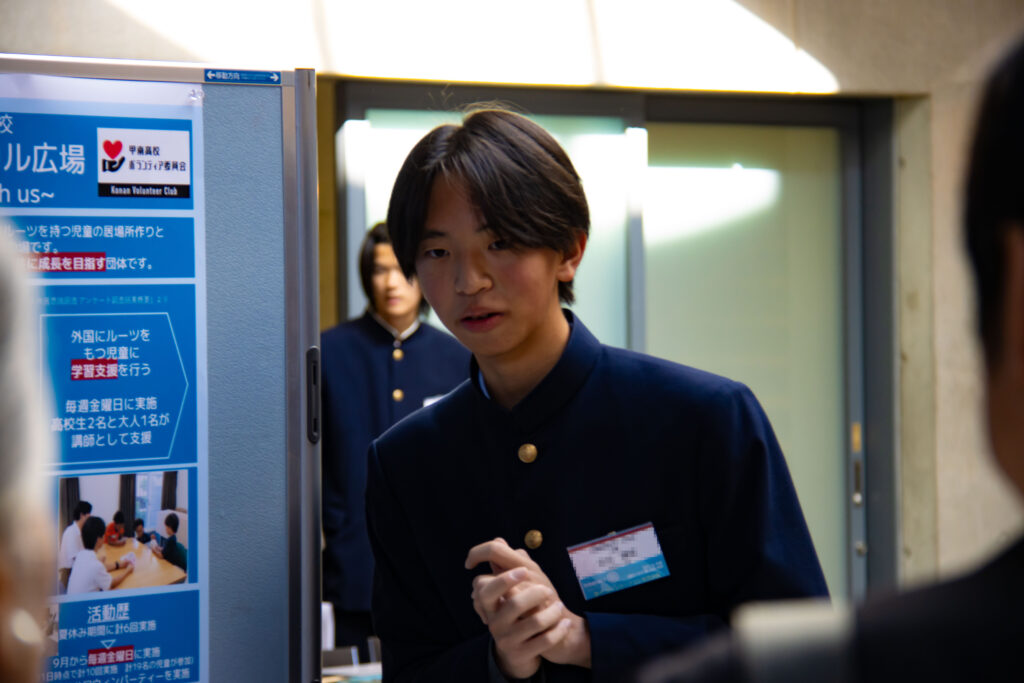

当日は、これまで活動を支えてきたボランティア委員会のOB4名が参加。高齢者の方々が彼らに向けるあたたかな眼差しから、長年培われてきた信頼関係が感じられました。3年ぶりに初期メンバーが顔をそろえる一方で、現役の甲南生が活動を引き継ぎ、着実にバトンをつないでいる姿が印象的でした。

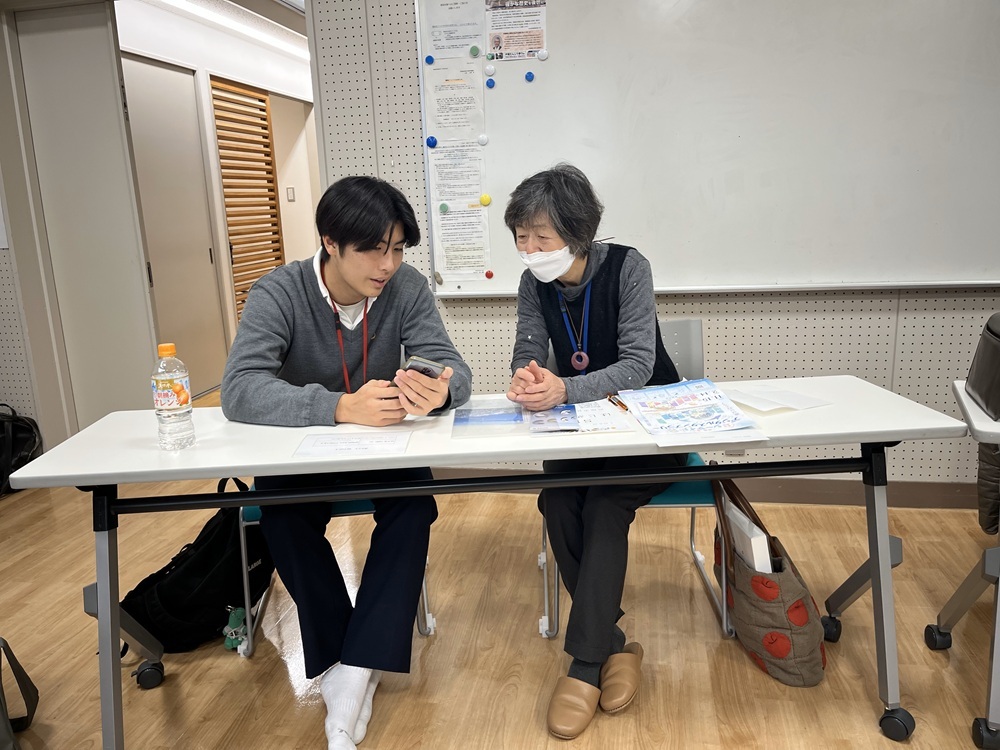

このスマホ講座は、これまでに35回開催され、のべ約300人の高齢者が参加しています。月に一度の活動を通じて、高校生と高齢者が無理のない距離感で交流を重ねてきました。スマホの操作を説明する中で、生徒たちは「伝える力」や「相手に寄り添う姿勢」を自然と身につけていきます。また、高齢者から戦争や震災の体験を直接聞くことで、教科書では学べない「生きた歴史」に触れる機会にもなっています。

この5年間で感じた価値は三つあります。 第一に、世代を超えた交流の場であること。 第二に、生徒自身の表現力やコミュニケーション力を育む学びの場であること。 第三に、新しいことに挑戦し続ける高齢者の姿が、若い世代のロールモデルとなっていることです。

参加された地域の方々との関係は、深すぎず、しかし確かな信頼で結ばれた“心地よい距離感”のつながりです。そして、この活動が今日まで継続してこられたのは、温かく見守り、ともに歩んでくださった茶屋之町の皆さま、ならびに社会福祉協議会の継続的なご支援があってこそです。スマホ講座の5年間は、ボランティア活動がもたらす学びと出会いの豊かさ、そして地域とともに成長していくことの価値を、私たちに静かに、しかし確かに教えてくれています。

【サンテレビニュース 芦屋市茶屋之町「スマホカフェ」5周年 高校生が高齢者に使い方教える】

https://www.sun-tv.co.jp/suntvnews/news/2025/12/13/91406/